Первоначальное распространение импульсные блоки питания (ИПБ) получили преимущественно в телевизорах, в дальнейшем - в видеомагнитофонах, видеоаппаратуре и другой бытовой технике, что объясняется в основном двумя причинами. Во первых, чувствительность телевизоров и видеомагнитофонов к создаваемым импульсным БП помехам значительно ниже, чем например, аппаратуры звуковоспроизведения, особенно высококачественного. Во вторых, телевизионные приемники и видеомагнитофоны отличаются относительным постоянством и сравнительно небольшой величиной (10...80 Вт) мощности, потребляемой в нагрузке.

Колебания этой мощности в кинескопных телевизорах обусловлены изменениями яркости экрана при смене сюжетов и составляет не более 20 Вт (приблизительно 30 % максимальной потребляемой мощности). Для видеомагнитофонов колебания мощности, потребляемой в нагрузке возникают, в основном, только при переключении режимов работы лентопротяжного механизма (ЛПМ) и составляют не более нескольких единиц Ватт. Для примера, в стереофоническом усилителе с выходной мощностью 2 х 20 Вт колебания мощности достигают 70-80 Вт (приблизительно 70-80 % максимальной потребляемой мощности). Поэтому для этого класса радиоаппаратуры ИБП получаются более дорогостоящими из-за необходимости использования мощных двухтактных схем преобразователей (конверторов), более сложных стабилизаторов, фильтров и т.д.

В связи с этим, конструкторы как более ранних, так и современных моделей телевизоров, видеоаппаратуры и другой бытовой техники, как правило, придерживаются хорошо зарекомендовавших себя сточки зрения надежности, экономичности и простоты принципов построения импульсных блоков питания. Основные усилия направляются, в первую очередь, на совершенствование и микроминиатюризацию элементной базы, повышение надежности ИБП (в том числе путем введения различных защит) и расширение рабочего диапазона питающего их напряжения сети.

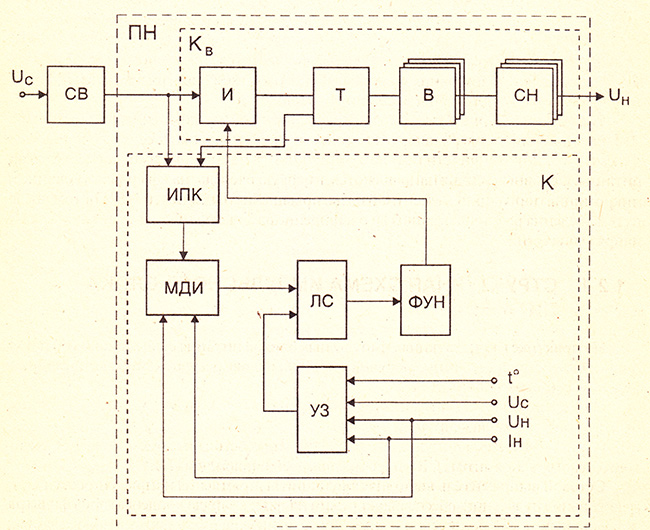

Структурная схема импульсного блока питания

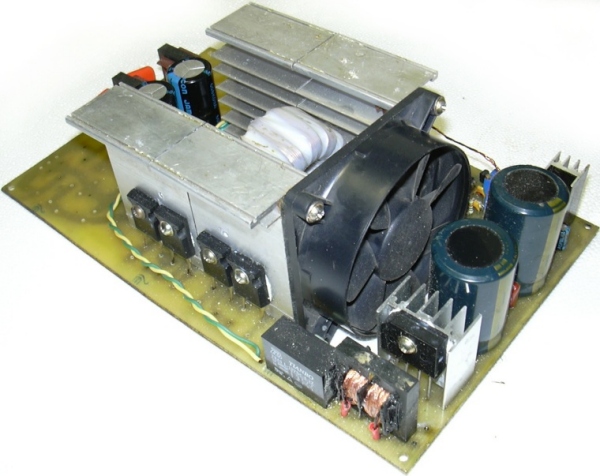

На практике в конструкциях импульсных блоков питания телевизоров и видеомагнитофонов наибольшее распространение получили ИБП на основе регулируемого конвертера с бестрансформаторным входом.

Структурная схема импульсного блока питания состоит из двух основных элементов: сетевого выпрямителя СВ и преобразователя напряжения ПН.

Сетевой выпрямитель выполняет функции выпрямления напряжения сети Uc и сглаживания пульсаций, обеспечивает режим плавного заряда конденсаторов фильтра при включении БП, бесперебойной подачи энергии в нагрузку при кратковременных провалах напряжения сети ниже допустимого уровня и уменьшения уровня помех за счет применения специальных помехоподавляющих фильтров (более подробно методы борьбы с помехами в импульсных блоках питания будут рассмотрены позже).

Преобразователь напряжения включает в себя конвертор Кв и контроллер (устройства управления) К. Конвертор, в свою очередь, состоит из регулируемого инвертора И, импульсного трансформатора Т, выпрямителей В и стабилизаторов СМ вторичных питающих напряжений нагрузки Uн. Инвертор преобразует постоянное выходное напряжение СВ в переменное прямоугольной формы. Импульсный трансформатор работает на повышенной частоте (более 20 кГц) и обеспечивает автогенераторный режим инвертора, получение напряжений, необходимых для питания собственно контроллера, схем защиты и цепей нагрузки БП, а также гальваническую развязку сети с нагрузкой.

Контроллером осуществляется импульсное управление мощным транзисторным ключом инвертора (по указанным выше причинам в телевизорах и видеоаппаратуре в основном применяются только конверторы на основе однотактного инвертора с самовозбуждением (автогенераторы)). Кроме того, на контроллер возложены функции стабилизации напряжения на нагрузке, а также защита БП от перенапряжения (boost), перегрузок по выходному току, сбросов (просадок) напряжения (buck) и перегрева. В некоторых конструкциях непосредственно в схеме контроллера дополнительно реализуется функция дистанционного включения/выключения аппарата.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема импульсного блока питания

Контроллер ИБП включает в себя следующие функциональные узлы: источник питания контроллера ИПК; модулятор длительности импульсов МДИ; устройство защиты УЗ; логическую схему ЛС для объединения сигналов МДИ и УЗ; формирователь управляющего напряжения ФУН для мощного транзистора конвертора.

В контроллерах теле и видеоаппаратуры, как правило, применяются схемы ИПК на основе запускающих цепочек, кратковременно подключаемых к выходному напряжению сетевого выпрямителя с последующим переходом на питание от специальной обмотки импульсного трансформатора Т.

Модулятор длительности импульсов (МДИ) формирует импульсную последовательность с заданным соотношением длительности импульса к длительности паузы (скважностью). В зависимости от способа управления мощным транзистором конвертора в МДИ могут использоваться следующие виды модуляции: фазо-импульсная (ФИМ); частотно-импульсная (ЧИМ); широтно-импульсная (ШИМ). В импульсных БП наиболее широкое применение нашли МДИ на основе ШИМ благодаря простоте схемной реализации, а также потому, что в ШИМ-преобразователях напряжения частота коммутации остается неизменной, а изменяется только длительность импульса. В ФИМ- и ЧИМ-преобразователях частота коммутации в процессе регулирования изменяется, что является их основным недостатком, ограничивающим применение в ИБП ТВ и ВМ (помехи).

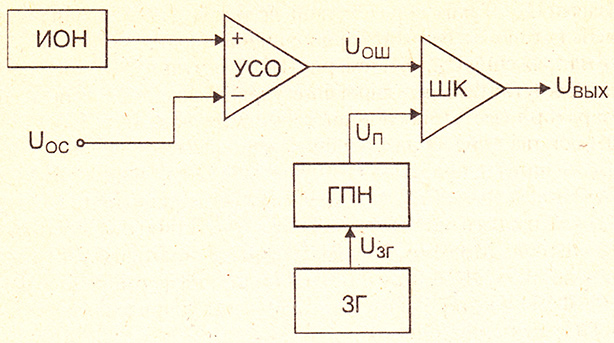

Рис. 2. Структурная схема модулятора длительности импульсов

Принципы построения и работу МДИ на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ-модулятора) рассмотрим подробнее. В состав МДИ входят следующие функциональные узлы (рис. 2): источник опорного напряжения ИОН; усилитель сигнала ошибки (рассогласования) УСО; задающий генератор ЗГ; генератор пилообразного напряжения ГПН; ШИМ-компаратор ШК.

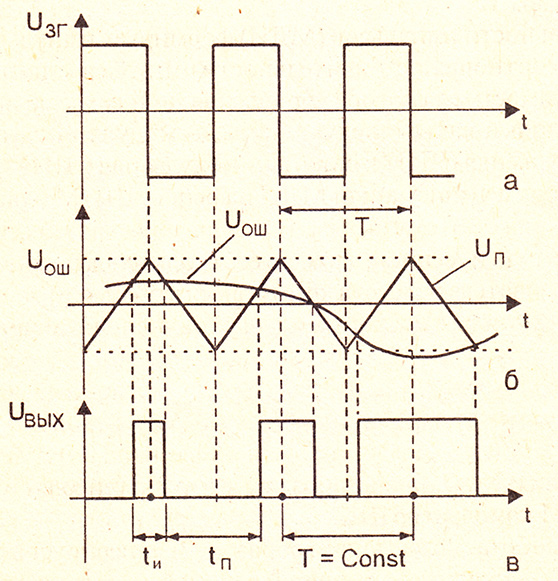

Рис. 3. Эпюры, характеризующие работу ШИМ-модулятора

ШИМ-модулятор работает следующим образом. ЗГ генерирует колебания прямоугольной формы (рис. 3, а) с частотой, равной рабочей частоте преобразователя напряжения. Формируемое из этих колебаний в ГПН пилообразное напряжение Uп (рис. 3, б) поступает на вход ШИМ-компаратора ШК, на другой вход которого поступает сигнал с выхода усилителя сигнала ошибки. Выходной сигнал УСО Uош пропорционален разности между опорным напряжением и напряжением, вырабатываемым цепью обратной связи Uoc. Таким образом, напряжение Uош является сигналом рассогласования, уровень которого изменяется пропорционально изменению тока нагрузки Iн или выходного напряжения Uвых БП (см. рис. 1). В результате такого построения схемы образуется замкнутая цепь регулирования уровня выходного напряжения.

ШИМ-компаратор является линейно-дискретным функциональным узлом МДИ. Вход, на который поступает пилообразное напряжение, является опорным, а второй - управляющим. Выходной сигнал ШК-импульсный. Длительность выходных импульсов (рис. 3., в) определяется уровнем превышения управляющего сигнала Uош над опорным Uп и изменяется в процессе работы в соответствии с изменением входного управляющего сигнала. Модулированные по длительности выходные импульсы ШК через логическую схему ЛС (см. рис. 1) поступают на формирователь управляющего напряжения ФУН, в котором формируется сигнал упарвления переключением мощного ключевого транзистора конвертора.

Стабилизация выходного напряжения Uн реализуется за счет того, что при изменении выходного напряжения преобразователя, напряжение обратной связи Uoc также изменяется, вызывая изменение длительности импульсов на выходе ШК, а это, в свою очередь, вызывает изменение мощности, отдаваемой во вторичные цепи. Это обеспечивает стабильность выходного напряжения ПН по среднему значению.

Одним из основных требований к импульсным блокам питания является обеспечение гальванической развязки питающей сети и нагрузки, связанной по цепям обратной связи с устройством защиты УЗ и усилителем сигнала ошибки УСО.

В качестве элементов развязки в настоящее время применяются опто-электронные пары (оптроны) либо трансформаторы. Несомненными преимуществами оптронной развязки по сравнению с трансформаторной являются ее технологичность, малые габариты и возможность передавать сигналы в широком спектре частот.

Однако трансформаторная развязка позволяет обойтись меньшим числом промежуточных усилителей в контроллере ИБП, осуществить более простое согласование с высоковольтными источниками сигналов обратной связи (например, в блоках питания телевизоров, использующих для ШИМ-регулирования импульсы обратного хода строчной развертки). Тем не менее, в настоящее время конструкторы при разработке импульсных блоков питания все большее предпочтение отдают оптронным цепям развязки.

В заключение отметим, что главной тенденцией совершенствования импульсных блоков питания бытовой видеоаппаратуры является переход от конструкций на дискретных элементах к конструкциям блоков питания, практически полностью выполненных на интегральных микросхемах. В первую очередь это касается схем контроллеров ИБП и стабилизаторов вторичных напряжений нагрузки. Отдельно необходимо сказать о мощных высоковольтных транзисторных ключах. В настоящее время все чаще применяются ИМС-контроллеры со встроенным силовым ключом, причем биполярные транзисторы вытесняются мощными КМОП-транзисторами. Главные преимущества КМОП ключей - это более простое управление ими, повышенная устойчивость ко вторичному пробою из-за снижения вероятности локального nepeгреваa кристалла, повышенная (до 0,1 -1,0 МГц) частота переключения (в них не происходит накопление заряда).

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО АНИМИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ!!!

Для браузера Microsoft

Internet Extlorer необходимо временно выключить некоторые

функции, а именно:

- выключить интегрированные бары от Яндекса,

Гугла и т.д.

- выключить строку состояния (снять галочку):

Выключить адресную строку:

По желанию можно выключить и ОБЫЧНЫЕ КНОПКИ, но получившейся площади экрана уже достаточно

В остальном больше ни каких регулировок производить не нужно - управление материалом производится при помощи встроенных в материал кнопок, а убранные панели вы всегда можете вернуть на место.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Прежде чем приступить к

описанию принципа работы импульсных источников питания следует

вспомнить некоторые детали из общего курса физики, а именно

что такое электричество, что такое магнитное поле и как они

зависят друг от друга.

Сильно глубоко мы не будем углублятся

и о причинах возникновения электричества в различных объектах

мы тоже умолчим - для этого нужно просто тупо перепечатать

1/4 курса физики, поэтому будем надеятся, что читатель знает

что такое электричество не по надписям на табличах "НЕ

ВЛЕЗАЙ - УБЬЕТ!". Однако для начала напомним какое оно

бывает, это самое электричество, точнее напряжение.

Ну а теперь, чисто теоритически,

предположим, что в качестве нагрузки у нас выступает проводник,

т.е. самый обычный отрезок провода. Что происходит в нем,

когда через него протекает ток наглядно показанно на следующем

рисунке:

Если с проводником и магнитным

полем вокруг него все понятно, то сложим проводник не в кольцо,

а в несколько колец, чтобы наша катушка индуктивности проявила

себя активней и посмотрим что будет происходить дальше.

На этом самом месте имеет

смысл попить чаю и дать мозгу усвоить только что узнанное.

Если же мозг не устал, или же эта информация уже известна,

то смотрим дальше

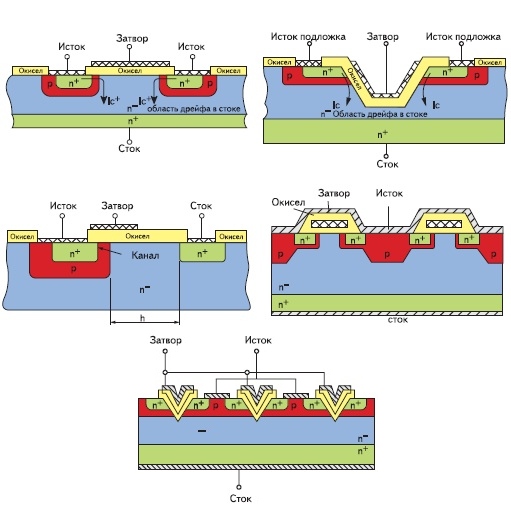

В качестве силовых транзисторов

в импульсных блока питания используются биполярные транзисторы,

полевые(MOSFET) и IGBT. Какой именно силовой транзистор использовать

решает только производитель устройств, поскольку и те, и другие

и третьи имеют и свои достоинства, и свои недостатки. Однако

было бы не справедливым не заметить, что биполярные транзисторы

в мощных источника питания практически не используются. Транзисторы

MOSFET лучше использовать при частотах преобразования от 30

кГц до 100 кГц, а вот IGBT "любят частоты пониже - выше

30 кГц уже лучше не использовать.

Биполярные транзисторы хороши тем, что

они довольно быстро закрываются, поскольку ток коллектора

зависит от тока базы, но вот в открытом состоянии имеют довольно

большое сопротивление, а это означает, что на них будет довольно

большое падение напряжения, что однозначно ведет к лишнему

нагреву самого транзистора.

Полевые имеют в открытом состоянии очень

маленькое активное сопротивление, что не вызывает большого

выделения тепла. Однако чем мощнее транзистор, тем больше

его емкость затвора, а для ее зарядки-разрядки требуются довольно

большие токи. Данная зависимость емкости затвора от мощности

транзистора вызвана тем, что используемые для источников питания

полевые транзисторы изготавливаются по технологии MOSFET,

суть которой заключается в использовании параллельного включения

нескольких полевых транзисторов с изолированным затвором и

выполненных на одном кристалле. И чем мощенее транзистор,

тем большее количество параллельных транзисторов используется

а емкости затворов суммируются.

Попыткой найти компромисс являются транзисторы,

выполненные по технологии IGBT, поскольку являются составными

элементами. Ходят слухи, что получилисьони чисто случайно,

при попытке повторить MOSFET, но вот вместо полевых транзисторов,

получились не совсем полевые и не совсем биполярные. В качестве

управляющего электрода выступает затвор встроенного внутрь

полевого транзистора не большой мощности, который своими истоком-стоком

уже управляет током баз мощных биполярных транзисторов, включенных

параллельно и выполненных на одном кристалле данного транзстора.

Таким образом получается довольно маленькая емкость затвора

и не очень большое активное сопротивление в открытом состоянии.

Основных схем включения силовой части

не так уж и много:

АВТОГЕНЕРАТОРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

.

Используют положительную связь, обычно индукционную. Простота

подобных источников питания накладывает на них некоторые ограничения

- подобные источники питания "любят" постоянную,

не меняющуюся нагрузку, поскольку нагрузка влияет на параметры

обратной связи. Подобные источники бывают как однотактные,

так и двухтактные.

ИМПУЛЬСНИНЫЕ

БЛОКИ ПИТАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

. Данные

источники питания так же делятся на однотактыные и двухтактные.

Первые хоть и лояльней относятся к меняющейся нагрузке, но

все же не очень устойчиво поддерживают необходимый запас мощности.

А аудиотехника имеет довольно большой разброс по потреблению

- в режиме паузы усилитель потребляет единицы ватт (ток покоя

оконечного каскада), а на пиках аудиосигнала потребление может

достигать десятков или даже сотен ватт.

Таким образом единственным, максимально

приемлемым вариантом импульсных источником питания для аудиотехники

является использование двухтактных схем с принудительным возбуждением.

Так же не стоит забывать о том, что при высокочастотном преобразовании

необходимо уделять более тщательное внимание к фильтрации

вторичного напряжения, поскольку появление помех по питанию

в звуковом диапазоне сведут на нет все старания по изготовлению

импульсного источника питания для усилителя мощности. По этой

же причине частота преобразования уводится по дальше от звукового

диапазона. Самой популярной частотой преобразования раньше

была частота в районе 40 кГц, но современная элементная база

позволяет производить преобразование на частотах гораздо выше

- вплоть до 100 кГц.

Различают два базовых вида данных импульсных

источников - стабилизированные и не стабилизированные.

Стабилизированные источники питания используют

широтноимпульсную модуляцию, суть которой заключается в формровании

выходного напряжения за счет регулировки длительности подаваемого

в первиную обмотку напряжения, а компенсация отсутствия импульсов

осуществляется LC цепочками, включенными на выходе вторичного

питания. Большим плюсом стабилизированных источников питания

является стабильность выходного напряжения, не зависящая ни

от входного напряжения сети 220 В, ни от потребляемой мощности.

Не стабилизированные просто управляют

силовой частью с постоянной частотой и длительностью импульсов

и от обычного трансформатора отличаются лишь габаритами и

гораздо меньшими емкостями конденсаторов вторичного питания.

Выходное напряжение напрямую зависит от сети 220 В, и имеет

небольшую зависисмость от потребляемой мощности (на холостом

ходу напряжение несколько выше рассчетного).

Самыми популярными схемами силовой части

импульсных источников питания являются:

Со

средней точкой

(ПУШ-ПУЛЛ). Используются обычно в низковольтных

источниках питания, поскольку имеет некоторые особенности

в требованиях к элементной базе. Диапазон мощностей довольно

большой.

Полумостовые

.

Самая популярная схема в сетевых ипульсных источниках питания.

Диапазон мощностей до 3000 Вт. Дальнейшее увеличение мощности

возможно, но уже по стоимости доходит до уровня мостового

варианта, поэтому несколько не экономично.

Мостовые

.

Данная схема не экономична на малых мощностях, поскольку содержит

удвоенное количество силовых ключей. Поэтому чаще всего используется

на мощностях от 2000 Вт. Максимальные мощности находятся в

пределах 10000 Вт. Данная схемотехника является основной при

изготовлении сварочных аппаратов.

Рассмотрим подробнее кто есть кто и как

работает.

СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ

Как было показанно - данную

схемотехнику силовой части не рекомендуется использовать для

создания сетевых источников питания, однако НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

не значит НЕЛЬЗЯ. Просто необходимо более тщательно подходить

к выбору элементной базы и изготовлению силового трансформатора,

а так же учитывать довольно большие напряжения при разводке

печатной платы.

Максимальную же популярность данный силовой

каскад получил в автомобильной аудитехнике, а так же в источниках

бесперебойного питания. Однако на этом поприще данная схемотехника

притерпевает некоторые неудобства, а именно ограничение максимальной

мощности. И дело не в элементной базе - на сегодня совсем

не являются дефицитными MOSFET транзисторы с мгновенными значениями

тока сток-исток в 50-100 А. Дело в габаритной мощности самого

трансформатора, а точнее в первичной обмотке.

Проблема заключается... Впрочем для большей

убедительности воспользуемся программой

расчетов моточных данных высокочастотных трансформаторов.

Возьмем 5 колец типоразмера К45х28х8

с проницаемостью M2000HM1-А, заложем частоту преобразования

54 кГц и первичную обмотку в 24 В (две полуобмотки по 12 В)

В итоге получаем, что мощность данный сердечник сможет развить

658 вт, но вот первичная обмотка должна содержать 5 витков,

т.е. по 2,5 витка на одну полуобмотку. Как то не естественно

маловато... Однако стоит поднять частоту преобразорвания до

88 кГц как получится всего 2 (!) витка на полуобмотку, хотя

мощность выглядит весьма заманчиво - 1000 Вт.

Вроде с такими результатами можно смириться

и равномерно по всему кольцу распределить 2 витка тоже, если

сильно постараться, можно, но вот качество феррита оставляет

желать лучшего, да и M2000HM1-А на частотах выше 60 кГц уже

сам по себе греется довольно сильно, ну а на 90 кГц его уже

обдувать надо.

Так что как не крути, но получается замкнутый

круг - увеличивая габариты для получения большей мощности

мы слишком сильно уменьшаем количество витков первичной обмотки,

увеличивая частоту мы опять же уменьшаем количество витков

первичной обмотки, но еще в довеско получаем лишнее тепло.

Именно по этой причине для получения

мощностей свыше 600 Вт используют сдвоенные преобразователи

- один модуль управления выдает управляющие импульсны на два

одинаковых силовых модуля, содержащих два силовых трансформатора.

Выходные напряжения обоих трансформаторов суммируются. Именно

таким способом организуется питания сверхмощных автмобильных

усилителей заводского производства и с одного силовго модуля

снимается порядка 500..700 Вт и не более. Способов суммирования

несколько:

- суммирования переменного

напряжения. Ток в первичные обмотки трансформаторов подается

синхронно, следовательно и выходные напряжения синхронны и

могут соединяться последовательно. Соединять вторичные обмотки

параллельно от двух трансформаторов не рекомендуется - небольшая

разница в намотке или качестве феррита приводит в большим

потерям и снижению надежности.

- суммирование после

выпрямителей, т.е. постоянного напряжения. Самый оптимальный

вариант - один силовой модуль выдает положительное напряжение

для усилителя мощности, а второй - отрицательное.

- формирование питания

для усилителей с двух уровневым питанием сложением двух идентичных

двухполярных напряжений.

ПОЛУМОСТОВАЯ

Полумостовая схема имеет

довольно много достоинств - проста, следовательно надежна,

легка в повторении, не содержит дефицитных деталей, может

выполняться как на биполярных, так и на полывых транзисторах.

Транзисторы IGBT в ней тоже прекрано работают. Однако слабое

место у нее есть. Это проходные конденсаторы. Дело в том,

что при больших мощностях через них протекает довольно большой

ток и качество готового импульсного источника питания на прямую

зависит от качества именно этого компонента.

А проблема заключается в том, что конденсаторы

постоянно перезаряжаются, следовательно они должны иметь минимальное

сопротивление ВЫВОД-ОБКЛАДКА, поскольку при большом сопротивлении

на этом участке будет выделяться довольно много тепла и в

конце концов вывод просто отгорит. Поэтому в качестве проходных

конденсаторов необходимо использовать пленочные конденсаторы,

причем емкость одного конденсатора может достигать емкости

4,7 мкФ в крайнем случае, если используется один конденсатор

- схема с одни кондлесатром тоже довольно часто используется,

по принципу выходного каскада УМЗЧ с однполярным питанием.

Если же используются два конденсатора на 4,7 мкФ (точка их

соединения подключена к обмотке трансформатора, а свободные

выводы к плюсовой и минусовой шинам питания), то данная комплектация

вполне пригодна для питания усилителей мощности - суммарная

емкость для переменного напряжения преобразования складывает

и в итоге получается равной 4,7 мкФ + 4,7 мкФ = 9,4 мкФ. Однако

данный вариант не расчитан для догосрочного непрерывного использования

с максимальной нагрузкой - необходимо разделять суммарную

емкость на несколько конденсаторов.

При необходимости получения больших емкостей

(низкая частота преоразования) лучше использовать несколько

конденсаторов меньшей емкости (например 5 штук по 1 мкФ соединенных

параллельно). Однако большое количество включенных параллельно

конденсаторов довольно сильно увеличивает габариты устройства,

да и суммарная стоимость все гирлянды конденсаторов получается

не маленькой. Поэтому, при необходимости получить большую

мощность имеет смысл воспользоваться мостовой схемой.

Для полумостового варианта мощности выше

3000 Вт не желательны - уж больно громоздкими будут платы

с проходными конденсаторами. Использование в качестве проходных

конденсаторов электролитических имеет смысл, но лишь на мощностях

до 1000 Вт, посокольку на больших частотах электролиты не

эффективны и начинаю греться. Бумажные конденсаторы в каестве

проходных показали себя очень хорошо, но вот их габариты...

Для большей наглядности мы приводим таблицу

зависимости реактивного сопротивления конденсатора от частоты

и емкости (Ом):

| Емкость конденсатора |

Частота преобразования |

|||||||

На всякий случай напоминаем, что при использовании двух конденсаторо (один на плюс, второй на минус) финальная емкость будет равна сумме емкостей этих конденсаторов. Итоговое сопротивление не выделает тепла, поскольку реактивное, но может повлиять на КПД источника питания при максимальных нагрузках - напряжение на выходе начнет уменьшаться, не смотря на то, что габаритная мощность силового трансформатора вполне достаточна.

МОСТОВАЯ

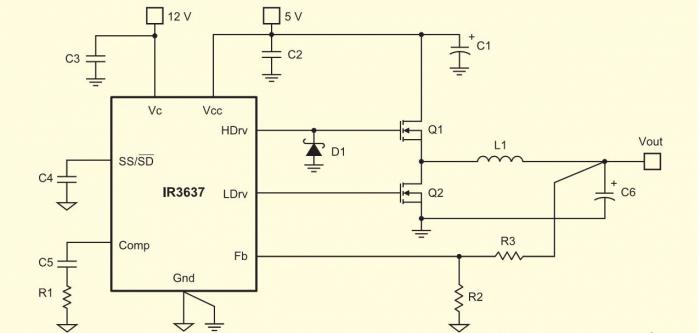

Мостовая схема пригодна для любых мощностей, но наиболее эффективна на больших мощностях (для сетевых источников питания это мощности от 2000 Вт). Схема содержит две пары силовых транзисторов, управляемых синхроно, но необходимость гальванической развязки эмиттеров верхенй пары вносит некоторые неудобства. Однако эта проблема вполне решаема при использовании трансформаторов управления или же специализированных микросхем, например для полевых транзисторов вполен можно использовать IR2110 - специализированная разработка компании International Rectifier .

Однако силовая часть

не имеет ни какого смысла, если ею не управляет модуль управления.

Специализированных микросхем, способных

управлять силовой частью импульсных источников питания довольно

много, однако наиболее удачной разработкой в этой области

является TL494, которая появилась еще в прошлом веке, тем

не менее не утратила своей актуальности, поскольку содержит

ВСЕ необходимые узлы для управления силовой частью импульсных

источников питания. О популярности данной микросхемы прежде

всего говорит выпуск ее сразу несколькими крупными производителями

электронных компонентов.

Рассмотрим принцип действия данной микросхемы,

которую с полной ответственностью можно назвать контроллером,

поскольку она обладет ВСЕМИ необходимыми узлами.

ЧАСТЬ II

В

чем же заключается собственно ШИМ способ регулировки напряжения?

В основу способа положена все таже инерционность

индуктивности, т.е. ее не способность мгновенно пропустить

ток. Поэтому регулируя длительность импульсов можно изменять

финальное постоянное напряжение. Причем для импульсных источников

питания это лучше делать в первичных цепях и таким образом

экономить средства на создание источника питания, поскольку

данный источник будет исполнять сразу две роли:

- преобразование напряжения;

- стабилизацию выходного напряжения.

Причем тепла при этом будет выделяться

гораздо меньше по сравнению с линейным стабилизатором, установленным

на выходе не стабилизированно импульсного блока питания.

Для больше наглядности стоит посмотреть

рисунок, приведенный ниже:

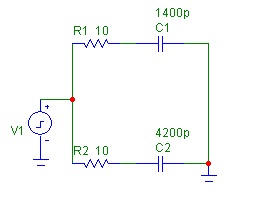

На рисунке приведена схема-эквивалент импульсного стабилизатора в котором в качестве силового ключа выступает генерато прямоугольных импульсов V1, а R1 в качестве нагрузки. Как видно из рисунка при фиксированной амплитуде выходных импульсов в 50 В, изменяя длительность импульсов можно в широких пределах изменять подаваемое на нагрузку напряжение, причем с очень маленькими тепловыми поетрями, зависищами лишь от параметров используемого силового ключа.

С принципами работы силовой части разобрались,

с управлением тоже. Осталось соединить оба узла и получить

готовый импульсный источник питания.

Нагрузочная способность контроллера TL494

не очень большая, хотя ее хватает для управления одной парой

силовых транзисторов типа IRFZ44. Однако для более мощных

транзисторов уже необходимы усилители тока, способные развить

необходимы тока на управляющих электродах силовых транзисторов.

Поскольку мы стараемся снизить габариты источника питания

и уйти подальше от звукового диапазона, то оптимальным использованием

в качестве силовых транзисторов будут полевые транзисторы,

выполненные по технологии MOSFET.

Варианты структур при изготовлении MOSFET.

С одной стороны - для управления

полевым транзистором не нужны большие токи - они открываются

напряжением. Однако в этой бочке меда есть ложка дегтя, в

данном случае заключающаяся в том, что хоть затвор и имеет

огромное активное сопротивление, не потребляющее тока для

управления транзистором, но затвор имеет емкость. А для ее

заряда и разряда как раз и нужны большие токи, поскольку на

больших частотах преобразования реактивное сопротивление уже

снижается до пределов которые нельзя игнорировать. И чем больше

мощность силового MOSFET транзистора тем больше емкость его

затвора.

Для примера возьмем IRF740 (400 V, 10A),

у которого емкость затвора составляет 1400 пкФ и IRFP460 (500

V, 20 A), у которого емкость затвора составляет 4200 пкФ.

Поскольку и у первого, и у второго напряжение затвора не должно

быть более ± 20 В, то в качестве управляющих импульсов возьмем

напряжение 15 В и посмотрим в симмуляторе что происходит при

частоте генератора в 100 кГц на резисторах R1 и R2, которые

включены последовательно с конденсаторами на 1400 пкФ и 4200

пкФ.

Тестовый стенд.

При протекании через активную нагрузку тока на ней образуется падение напряжения, по этой величене и можно судить о мгновенных значениях протекающего тока.

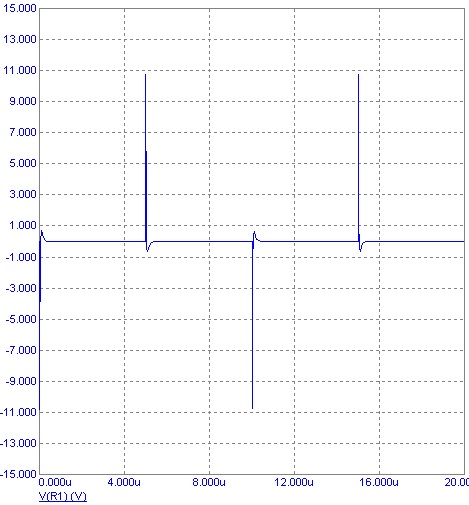

Падение на резисторе R1.

Как видно из рисунка сразу

при появлении управляющего импульса на резисторе R1 падает

примерно 10,7 В. При сопротивлении 10 Ом это означает, что

мгновенное значения тока достигает 1, А (!). Как только импульс

заканчивается на резисторе R1 падает так же 10,7 В, следовательно

и для того, чтобы разрядить конденсатор С1 требуется ток около

1 А..

Для зарядки-разрядки емкости в 4200 пкФ

через резистор 10 Ом требуется 1,3 А, поскольку на резисторе

10 Ом падает 13,4 В.

Вывод напрашивается сам

собой - для зарядки-разрядки емкостей затворов необходимо,

чтобы каска, работающий на затворы силовых транзисторов, выдерживал

довольно большие токи, не смотря на то, что суммарное потребление

довольно мало.

Для ограничения мгновенных значений тока

в затворах полевых транзисторов обычно используют токоограничивающие

резисторы от 33 до 100 Ом. Чрезмерное уменьшение этих резисторов

повышает мгновенное значение проеткающих токов, а увеличение

- увеличивает длительность работы силового транзистора в линейном

режиме, что влечет необоснованный нагрев последних.

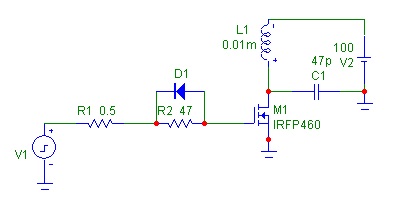

Довольно часто используется цепочка состоящая

из соединенных параллельно резистора и диода. Данная хитрость

используется прежде всего для того, чтобы разгрузить управляющий

каскад на время зарядки и ускорить разрядку емкости затвора.

Фрагмент однотактного преобразователя.

Таким образом достигается не мгновенное появление тока в обмотке силового трансформатора, а несколько линейное. Хотя это увеличивает температуру силового каскада, но довольно ощутимо снижает выбосы самоидуции, которые неизбежно появляются при подаче прямоугольного напряжения в обмотку трансформатора.

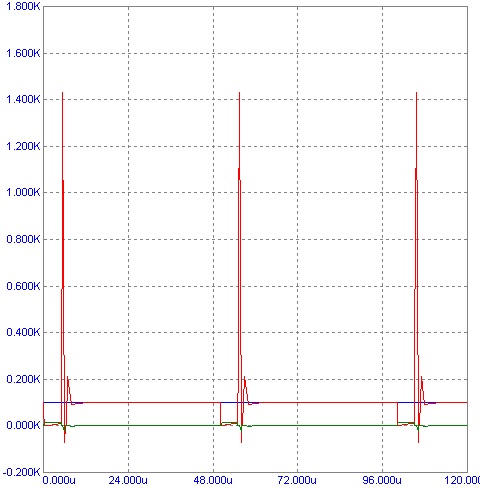

Самоиндукция в работе однотактного преобразователя

(красная линия - напряжение на обмотке трансформатора, синяя

- напряжение питания, зеленая - импульсы управления).

Итак с теоритической частью

разобрались и можно подвести кое какие итоги:

Для создания импульсного

источника питания необходим трансформатор, сердечник у которого

изготовлен из феррита;

Для стабилизации

выходного напряжения импульсного источника питания необходим

ШИМ метод с которым вполне успешно справляется контроллер

TL494;

Силовая часть со

средней точкой наиболее удобна для низковольных импульсных

источников питания;

Силовая часть полумостовой

схемотехники удобна для малых и средних мощностей, а ее параметы

и надежность во многом зависят от коичества и качества проходных

конденсаторов;

Силовая часть мостового

типа более выгодна для больших мощностей;

При использовании

в силовой части MOSFET не стоит забывать о емкости затворов

и расчитывать управляющие элементы силовыми транзисторами

с поправками на эту емкость;

Поскольку с отдельными узлами разобрались переходим к финальному варианту импульсного источника питания. Поскольку и алгоритм и схемотехника всех полумостовых источников практически одинакова, то для разъяснения какой элемент для чего нужен разберем по косточкам самый популярный, мощностью 400 Вт, с двумя двуполярными выходными напряжениями.

Осталось отметить некоторые ньюнасы:

Резисторы R23, R25, R33, R34 служат для

создания RC-фильтра, который крайне желателен при использовании

электролитических конденсаторах на выходе импульсных источниках.

В идеале конечно же лучше использовать LС-фильтры, но поскольку

"потребители" не очень мощные можно вполне обойтись

и RC-фильтром. Сопротивление данных резисторов может использоваться

от 15 до 47 Ом. R23 лучше мощностью 1 Вт, остальные на 0,5

Вт вполне достаточно.

С25 и R28 - снабер снижающий выбросы

самоиндукции в обмотке силового трансформатора. Наиболее эффективны

при емкостях около выше 1000 пкф, но в этом случае на резисторе

выделяется слишком много тепла. Необходимы в случае когда

после выпрямительных диодов вторичного питания отсутствуют

дроссели (подавляющее большинство заводской аппаратуры). Если

дроссели используются эффективность снаберов не так заметна.

Поэтому мы их ставим крайне редко и хуже источники питания

от этого не работают.

Если некоторые номиналы элементов отличаются

на плате и принципиальной схеме эти номиналы не критичны -

можно использовать и те и другие.

Если на плате имеются элементы отсутствующие

на принципиальной схеме (обычно это конденсаторы по питанию)

то можно их не ставить, хотя с ними будет лучше. Если же решили

устанавливать, то не электролитические конденсаторы можно

использовать на 0,1...0,47 мкФ, а электролитические такой

же емкости как и те, которые получаются с ними включенными

параллельно.

На плате ВАРИАНТ 2 Возле радиаторов имеется

прямоугольная часть которая высверливается по периметру и

на нее устанавливаются кнопки управления источником питания

(вкл-выкл). Необходимость данного отверстия обусловлена тем,

что вентилятор на 80 мм не умещается по высоте, для того,

чтобы закрепить его к радиатору. Поэтому вентиялтор устанавливается

ниже основания печатной платы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

СБОРКЕ

СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Для начала внимательно следует ознакомиться с принципиальной схемой, впрочем это следует делать всегда, перед тем как приступать к сборке. Данный преобразователь напряжения работает по полумостовой схеме. В чем отличие от остальных подробно рассказанно .

Если что то не понятно - спрашивайте

- и ответим, и дополним архивы.

Не много дополнительной информации:

|

САМОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ |

|

|

ТОК ПЕРЕГОРАНИЯ, А |

ДИАМЕТР МЕДНОГО

|

|

Цветовая маркировка резисторов |

|||||

|

Цвет знака |

Первая |

Вторая |

Третья |

Множе- |

Допуск |

|

Серебристый |

- |

- |

- |

10^-2 |

10 |

|

Золотистый |

- |

- |

- |

10^-1 |

5 |

|

Черный |

- |

0 |

- |

1 |

- |

|

Коричневый |

1 |

1 |

1 |

10 |

1 |

|

Красный |

2 |

2 |

2 |

10^2 |

2 |

|

Оранжевый |

3 |

3 |

3 |

10^3 |

- |

|

Желтый |

4 |

4 |

4 |

10^4 |

- |

|

Зеленый |

5 |

5 |

5 |

10^5 |

0,5 |

|

Голубой |

6 |

6 |

6 |

10^6 |

0,25 |

|

Фиолетовый |

7 |

7 |

7 |

10^7 |

0,1 |

|

Серый |

8 |

8 |

8 |

10^8 |

0,05 |

|

ПРИМЕРНАЯ МОЩНОСТЬ

УСИЛИТЕЛЯ

|

||||||||

|

АМПЛИТУДА |

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ |

|

АМПЛИТУДА |

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ |

||||

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 |

0,71 1,41 2,12 2,83 3,54 4,24 4,95 5,66 6,36 7,07 7,78 8,49 9,19 9,9 10,61 11,32 12,02 12,73 13,44 14,14 15,56 16,97 18,39 19,8 21,22 22,63 24,05 25,46 26,87 28,29 29,7 31,12 32,53 33,95 35,36 |

0,13 0,5 1,12 2 3,13 4,49 6,13 8,01 10,11 12,5 15,13 18,02 21,11 24,5 28,14 32,04 36,12 40,51 45,16 49,98 61 72 85 98 113 128 145 162 180 200 221 242 265 288 313 |

0,06 0,25 0,56 1 1,57 2,25 3,06 4 5,06 6,25 7,57 9,01 10,56 12,25 14,07 16,02 18,06 20,26 22,58 24,99 30 36 42 49 56 64 72 81 90 100 110 121 132 144 156 |

|

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 |

36,78 38,19 39,6 41,02 42,43 43,85 45,26 46,68 48,09 49,5 50,92 52,33 53,75 55,16 56,58 57,99 59,41 60,82 62,23 63,65 65,06 66,48 67,89 69,31 70,72 74,26 77,79 81,33 84,87 88,4 91,94 95,47 99,01 102,55 106,08 |

338 365 392 421 450 481 512 545 578 613 648 685 722 761 800 841 882 925 968 1013 1058 1105 1152 1201 1250 1379 1513 1654 1801 1954 2113 2279 2451 2629 2813 |

169 182 196 210 225 240 256 272 289 306 324 342 361 380 400 420 441 462 484 506 529 552 576 600 625 689 756 827 900 977 1057 1139 1225 1315 1407 |

| Обычно амплитуда на выходе мощных усилителей класса АВ на 3...7 В меньше напряжения питания, следовательно если напряжение питания будет составлять ±50 В, то на выходе будет амплитуда 43...47 В, т.е. усилитель мощности может отдать в нагрузку 4 Ома 230...270 Вт. | ||||||||

Основной принцип заложенный в основу работы ИБП заключается в преобразовании сетевого переменного напряжения (50 Герц) в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое трансформируется до требуемых значений, выпрямляется и фильтруется.

Преобразование осуществляется с помощью мощных транзисторов, работающих в режиме ключа и импульсного трансформатора, вместе образующих схему ВЧ преобразователя. Что касается схемного решения, то здесь возможны два варианта преобразователей: первый - выполняется по схеме импульсного автогенератора и второй - с внешним управлением (используется в большинстве современных радиоэлектронных устройств).

Поскольку частота преобразователя обычно выбирается в среднем от 20 до 50 килогерц, то размеры импульсного трансформатора, а, следовательно, и всего блока питания достаточно минимизируются, что является очень важным фактором для современной аппаратуры.

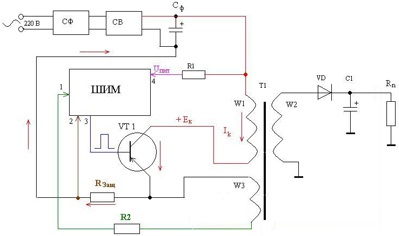

Упрощенная схема импульсного преобразователя с внешним управлением смотрите ниже:

Преобразователь выполнен на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Сетевое напряжение через сетевой фильтр (СФ) подается на сетевой выпрямитель (СВ), где оно выпрямляется, фильтруется конденсатором фильтра Сф и через обмотку W1 трансформатора Т1 подается на коллектор транзистора VT1. При подаче в цепь базы транзистора прямоугольного импульса, транзистор открывается и через него протекает нарастающий ток Iк. Этот же ток будет протекать и через обмотку W1 трансформатора Т1, что приведет к тому, что в сердечнике трансформатора увеличивается магнитный поток, при этом во вторичной обмотке W2 трансформатора наводится ЭДС самоиндукции. В конечном итоге на выходе диода VD появиться положительное напряжение. При этом если мы будем увеличивать длительность импульса приложенного к базе транзистора VT1, во вторичной цепи будет увеличиваться напряжение, т.к энергии будет отдаваться больше, а если уменьшать длительность, соответственно напряжение будет уменьшаться. Таким образом, изменяя длительность импульса в цепи базы транзистора, мы можем изменять выходные напряжения вторичной обмотки Т1, а следовательно осуществлять стабилизацию выходных напряжений БП. Единственное что для этого необходимо - схема, которая будет формировать импульсы запуска и управлять их длительность (широтой). В качестве такой схемы используется ШИМ контроллер. ШИМ - это широтно-импульсная модуляция. В состав ШИМ контроллера входит задающий генератор импульсов (определяющий частоту работы преобразователя), схемы защиты, контроля и логическая схема, которая и управляет длительностью импульса.

Для стабилизации выходных напряжений ИБП, схема ШИМ контроллера «должна знать» величину выходных напряжений. Для этих целей используется цепь слежения (или цепь обратной связи), выполненная на оптопаре U1 и резисторе R2. Увеличение напряжения во вторичной цепи трансформатора T1 приведет к увеличению интенсивности излучения светодиода, а следовательно уменьшению сопротивления перехода фототранзистора (входящих в состав оптопары U1). Что в свою очередь, приведет к увеличению падения напряжения на резисторе R2, который включен последовательно фототранзистору и уменьшению напряжения на выводе 1 ШИМ контроллера. Уменьшение напряжения заставляет логическую схему, входящую в состав ШИМ контроллера, увеличивать длительность импульса до тех пор, пока напряжение на 1-м выводе не будет соответствовать заданным параметрам. При уменьшении напряжения - процесс обратный.

В ИБП используются 2 принципа реализации цепей слежения - «непосредственный» и «косвенный». Выше описанный способ называется «непосредственный», так как напряжение обратной связи снимается непосредственно с вторичного выпрямителя. При «косвенном» слежении напряжение обратной связи снимается с дополнительной обмотки импульсного трансформатора:

Уменьшение или увеличение напряжения на обмотке W2, приведет к изменению напряжения и на обмотке W3, которое через резистор R2 также приложено к выводу 1 ШИМ контроллера.

С цепью слежения я думаю, разобрались, теперь давайте рассмотрим такую ситуацию как короткое замыкание (КЗ) в нагрузке ИБП. В этом случае вся энергия, отдаваемая во вторичную цепь ИБП, будет теряться и напряжение на выходе будет практически равно нулю. Соответственно схема ШИМ контроллера будет пытаться увеличить длительность импульса для того, что бы поднять уровень этого напряжения до соответствующего значения. В итоге транзистор VT1 будет все дольше и дольше находиться в открытом состоянии, и через него будет увеличиваться протекающий ток. В конце концов, это приведет к выходу из строя этого транзистора. В ИБП предусмотрена защита транзистора преобразователя от перегрузок по току в таких нештатных ситуациях. Основу ее составляет резистор Rзащ, включенный последовательно в цепь, по которой протекает ток коллектора Iк. Увеличение тока Iк протекающего через транзистор VT1, приведет к увеличению падения напряжения на этом резисторе, а, следовательно, напряжение, подаваемое на вывод 2 ШИМ контроллера также будет уменьшаться. Когда это напряжение снизится до определенного уровня, который соответствует максимально допустимому току транзистора, логическая схема ШИМ контроллера прекратит формирование импульсов на выводе 3 и блок питания перейдет в режим защиты или другими словами отключится.

В заключении темы хотелось бы более подробно описать преимущества ИБП. Как уже упоминалось, частота импульсного преобразователя достаточно высока, в связи с чем, габаритные размеры импульсного трансформатора уменьшены, а значит, как это не парадоксально звучит, стоимость ИБП меньше традиционного БП, так как меньше расход металла на магнитопровод и меди на обмотки, даже не смотря на то, что количество деталей в ИБП увеличивается. Еще одним из достоинств ИБП является малая, по сравнению с обычным БП, емкость конденсатора фильтра вторичного выпрямителя. Уменьшение емкости стало возможным за счет увеличения частоты. И, наконец, КПД импульсного блока питания доходит до 85 %. Связано это с тем, что ИБП потребляет энергию электрической сети только во время открытого транзистора преобразователя, при его закрытии энергия в нагрузку отдается за счет разряда конденсатора фильтра вторичной цепи.

К минусам можно отнести усложнение схемы ИБП и увеличение импульсных помех излучаемым самим ИБП. Увеличение помех связано с тем, что транзистор преобразователя работает в ключевом режиме. В таком режиме транзистор является источником импульсных помех, возникающих в моменты переходных процессов транзистора. Это является недостатком любого транзистора работающего в ключевом режиме. Но если транзистор работает с малыми напряжениями (например, транзисторная логика с напряжением в 5 вольт) это не страшно, в нашем же случае напряжение, приложенное к коллектору транзистора, составляет, примерно 315 вольт. Для борьбы с этими помехами в ИБП используются более сложные схемы сетевых фильтров, чем в обычном БП.

Один из используемых подходов, позволяющих существенно сократить потери на нагревании силовых компонентов радиосхем, представляет собой использование переключательных режимов работы установок. При подобных системах электросиловой компонент или раскрыт - в это время на нем наблюдается фактически нулевое падение напряжения, или открыт - в это время на него подается нулевой ток. Рассеиваемую мощность можно вычислить, перемножив показатели силы тока и напряжения. В этом режиме получается достичь коэффициента полезного действия около 75-80% и более.

Что такое ШИМ?

Для получения на выходе сигнала требуемой формы силовой ключ должен открываться всего лишь на определенное время, пропорциональное вычисленным показателям выходного напряжения. В этом и заключается принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM). Далее сигнал такой формы, состоящий из импульсов, разнящихся по своей ширине, поступает в область фильтра на основе дросселя и конденсатора. После преобразования на выходе будет практически идеальный сигнал требуемой формы.

Область применения ШИМ не ограничивается импульсными стабилизаторами и преобразователями напряжения. Использование данного принципа при проектировании мощного усилителя звуковой частоты дает возможность существенно снизить потребление устройством электроэнергии, приводит к миниатюризации схемы и оптимизирует систему теплоотдачи. К недостаткам можно причислить посредственное качество сигнала на выходе.

Формирование ШИМ-сигналов

Создавать ШИМ-сигналы нужной формы достаточно трудно. Тем не менее индустрия сегодня может порадовать замечательными специальными микросхемами, известными как ШИМ-контроллеры. Они недорогие и целиком решают задачу формирования широтно-импульсного сигнала. Сориентироваться в устройстве подобных контроллеров и их использовании поможет ознакомление с их типичной конструкцией.

Стандартная схема контроллера ШИМ предполагает наличие следующих выходов:

- Общий вывод (GND). Он реализуется в виде ножки, которая подключается к общему проводу схемы питания устройства.

- Вывод питания (VC). Отвечает за электропитание схемы. Важно не спутать его с соседом с похожим названием - выводом VCC.

- Вывод контроля питания (VCC). Как правило, чип контроллера ШИМ принимает на себя руководство силовыми транзисторами (биполярными либо полевыми). В случае если напряжение на выходе снизится, транзисторы станут открываться лишь частично, а не целиком. Стремительно нагреваясь, они в скором времени выйдут из строя, не справившись с нагрузкой. Для того чтобы исключить такую возможность, необходимо следить за показателями напряжения питания на входе микросхемы и не допускать превышения расчетной отметки. Если напряжение на данном выводе опускается ниже установленного специально для этого контроллера, управляющее устройство отключается. Как правило, данную ножку соединяют напрямую с выводом VC.

Выходное управляющее напряжение (OUT)

Количество выводов микросхемы определяется её конструкцией и принципом работы. Не всегда удается сразу разобраться в сложных терминах, но попробуем выделить суть. Существуют микросхемы на 2-х выводах, управляющие двухтактными (двухплечевыми) каскадами (примеры: мост, полумост, 2-тактный обратный преобразователь). Существуют и аналоги ШИМ-контроллеров для управления однотактными (одноплечевыми) каскадами (примеры: прямой/обратный, повышающий/понижающий, инвертирующий).

Помимо этого, выходной каскад может быть по строению одно- и двухтактным. Двухтактный используется в основном для управления полевым транзистором, зависящим от напряжения. Для быстрого закрытия необходимо добиться быстрой разрядки емкостей "затвор - исток" и "затвор - сток". Для этого как раз и используется двухтактный выходной каскад контроллера, задачей которого является обеспечение замыкание выхода на общий кабель, если требуется закрыть полевой транзистор.

ШИМ-контроллеры для источников питания большой мощности могут иметь также элементы управления выходным ключом (драйверы). В качестве выходных ключей рекомендуется использовать IGBT-транзисторы.

Основные проблемы ШИМ-преобразователей

При работе любого устройства полностью исключить вероятность поломки невозможно, и преобразователей это тоже касается. Сложность конструкции при этом не имеет значения, проблемы в эксплуатации может вызвать даже известный ШИМ-контроллер TL494. Неисправности имеют различную природу - некоторые из них можно выявить на глаз, а для обнаружения других требуется специальное измерительное оборудование.

Чтобы узнать, как проверить ШИМ-контроллер, следует ознакомится со списком основных неисправностей приборов, а лишь позже - с вариантами их устранения.

Диагностика неисправностей

Одна из часто встречающихся проблем - пробой ключевых транзисторов. Результаты можно увидеть не только при попытке запуска устройства, но и при его обследовании с помощью мультиметра.

Кроме того, существуют и другие неисправности, которые несколько сложнее обнаружить. Перед тем как проверить ШИМ-контроллер непосредственно, можно рассмотреть самые распространенные случаи поломок. К примеру:

- Контроллер глохнет после старта - обрыв петли ОС, перепад по току, проблемы с конденсатором на выходе фильтра (если таковой имеется), драйвером; возможно, разладилось управление ШИМ-контроллером. Надо осмотреть устройство на предмет сколов и деформаций, замерить показатели нагрузки и сравнить их с типовыми.

- ШИМ-контроллер не стартует - отсутствует одно из входных напряжений или устройство неисправно. Может помочь осмотр и замер выходного напряжения, в крайнем случае, замена на заведомо рабочий аналог.

- Напряжение на выходе отличается от номинального - проблемы с петлей ООС или с контроллером.

- После старта ШИМ на БП уходит в защиту при отсутствии КЗ на ключах - некорректная работа ШИМ или драйверов.

- Нестабильная работа платы, наличие странных звуков - обрыв петли ООС или цепочки RC, деградация емкости фильтра.

В заключение

Универсальные и многофункциональные ШИМ-контроллеры сейчас можно встретить практически везде. Они служат не только в качестве неотъемлемой составляющей блоков питания большинства современных устройств - типовых компьютеров и других повседневных девайсов. На основе контроллеров разрабатываются новые технологии, позволяющие существенно сократить расход ресурсов во многих отраслях человеческой деятельности. Владельцам частных домов пригодятся контроллеры заряда аккумуляторов от фотоэлектрических батарей, основанные на принципе широтно-импульсной модуляции тока заряда.

Высокий коэффициент полезного действия делает разработку новых устройств, действие которых основывается на принципе ШИМ, весьма перспективной. Вторичные источники питания - вовсе не единственное направление деятельности.